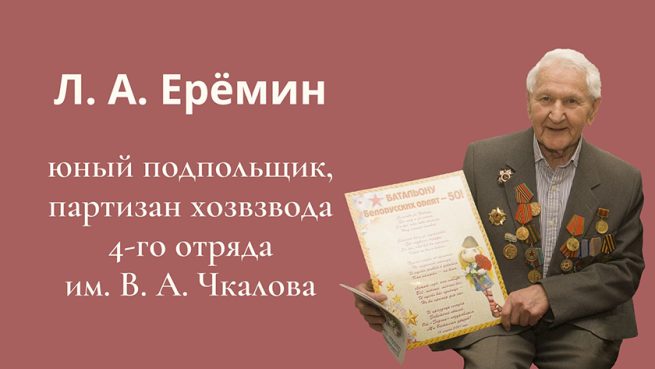

«Любить и защищать Родину во что бы то ни стало» – так звучит жизненное кредо Леонида Александровича Ерёмина, бойца Батальона белорусских орлят, юного подпольщика, партизана хозвзвода 4-го отряда им. В. П. Чкалова, позже – отряда № 2 им. М. И. Кутузова 100-й партизанской бригады им. С. М. Кирова Минской области. За боевые заслуги ветеран награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией». За доблестный труд – орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный труд», «За трудовое отличие», «Ветеран труда», Грамотой Верховного Совета БССР.

Родился Леонид Александрович 11 сентября 1931 года в Борисове, до начала Великой Отечественной войны жил в городе Старые Дороги, где окончил три класса школы. В 1940 году мальчика приняли в пионеры, чем он очень гордился. 22 июня 1941 года гитлеровская армия без предъявления претензий начала войну – и жизнь маленького Лёни кардинально изменилась.

– Леонид Александрович, помните, как началась война?

– С первых же дней оккупации немцы установили свой порядок. По доносам сразу начали расстреливать партийных и советских работников, вторая очередь дошла до евреев. Целый квартал окружили колючей проволокой и согнали туда евреев. Однажды ночью их вывезли и расстреляли.

Отец сразу ушёл на фронт (в 1935–1938 гг. он был прокурором Стародорожского района, а после освобождения Западной Белоруссии –прокурором Вилейской области по спецделам – прим. автора), а позже, в 1942 году, героически погиб подо Ржевом. Мы не успели уехать в эвакуацию. Мой дядя Григорий Иванович Ручан организовал подпольное движение. Квартира, в которой мы жили с мамой, стала конспиративной, в ней часто собирались подпольщики. Я был часовым: в случае опасности подавал знаки с помощью банки, привязанной к верёвке.

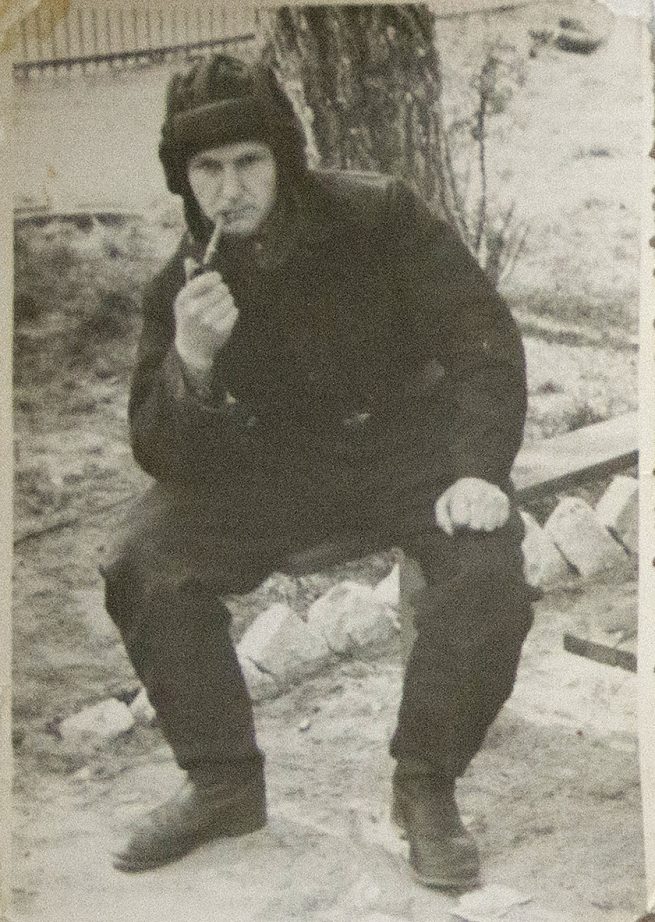

В 1943 году предупредили, что за нами следят, могут арестовать и расстрелять и меня, и мать. Тогда мы ушли в партизаны. В 13 лет я стал партизаном хозяйственного взвода 4-го отряда им. В. П. Чкалова. Там встретил товарища Владимира Власика, с которым когда-то сидел за одной партой. Мы вместе относили еду в замаскированные посты – «секреты». В отряде нас научили мастерить бесшумные лапти из кожи и шкуры животных, делать мины. Страшнее всего было попасть в плен к гитлеровцам: они или вешали, или расстреливали.

– Вы пережили две блокады. Что помогло выжить?

– Самыми страшными были 1943–1944 годы. Когда приблизился наш фронт и освободили Гомель, немцы начали расчищать партизанские зоны. С оружием, танками, самолётами они блокировали партизанскую зону. Лес и болото стали нашими защитниками. Невозможно спокойно вспоминать это. С тех пор так полюбил лес, что не могу без него жить. Командир нашего отряда до войны был лесничим и хорошо знал все леса поблизости. Мы всегда выходили из окружения, из блокады по лесным тропам.

– Как обустраивали быт?

– Когда нас блокировали, приходилось страшно туго. Зима 1944 года выдалась студёной. При 25-градусном морозе мы жили в куренях. Сейчас никогда бы не выдержал в таких условиях и двух дней, а в войну мы прожили так два месяца.

Благо, перед блокадой был приказ: каждому насушить по четыре килограмма сухарей. Утром сухарик съешь, ещё по одному оставишь на обед и ужин. Помню, однажды убили коня: поджаривали мясо на костре и по кусочку раздавали. Огонь выкладывали только из ольхи, чтобы дымом не выдать себя. Когда приходила ночь, раскладывали огнище, прикрывали сверху еловыми веточками, и все вместе ложились спать. Страшной напастью были вши. О санитарии и речь не шла. Два месяца мы не мылись, не переодевались.

– Вы участвовали в операции «Рельсовая война». Расскажите, как это было?

– С 5 июля по 23 августа 1943 года шла битва на Курской дуге. По всему Белорусскому штабу партизанского движения дали приказ разрушить движение немецких эшелонов, которые с подкреплением двигались на Курскую дугу. Наша бригада вышла на участок железной дороги Старые Дороги–Слуцк на охрану. Подрывать рельсы было нечем. Резали пополам шпалы, ключом откручивали гайки с рельсов, потом бросали в болото. Таким образом бригада уничтожила шесть километров железной дороги. Немцам потребовался целый месяц, чтобы восстановить железнодорожные пути.

– Леонид Александрович, а какой случай особенно запомнился?

– Запомнился момент, как во время боя с левой стороны от меня убило нашу медицинскую сестру, справа – партизана. А я остался жив, только легко ранен в ногу. Как будто заново родился!

Ещё у нас в подполье были две девушки Соня Бабакова и Аня Королёва. Они ушли в 1942 году в партизаны. Как и я, ходили в «секреты» и попали в засаду к немцам-полицаям. Девочек привезли в Старые Дороги, мучили, пытали. Согнали весь посёлок, сделали висельницу и на глазах у всех повесили комсомолок. Трое суток висели их тела. Не могу без слёз вспоминать об этом.

– Вскоре немцы начали отступать…

– Вот настало время освобождения. Не представляете, какая была радость, когда немцы начали отступать. Был дан новый приказ: мосты и дороги мы уже не подрывали, а охраняли.

Наша бригада вышла на переправу через реку Птичь, появилась полуразбитая немецкая колонна. Немцы пробовали обороняться и тут же сдались в плен. Через час-другой смотрим – идут наши танки, самоходки. И тут нас накормили перловой кашей с тушёнкой! Никогда в жизни не забуду вкус этой каши. Потом дружно двинулись на Старые Дороги, чтобы освободить город. Половина партизан пошла на фронт, другие остались восстанавливать разгромленный город, налаживать жизнь.

Немцы сожгли весь центр Старых Дорог. Окраина уцелела, там ютились по несколько семей в одной квартире. В сожжённых деревнях люди строили землянки и жили в них, пока восстанавливали дома.

– Как сложилась Ваша жизнь после войны?

– Хотел вместе с танкистами ехать на фронт, а мне говорят: «Учиться надо, ты отвоевал своё». Окончил школу, поступил в политехникум. После выпуска забрали в армию, где прослужил в группе советских войск ГДР три года, демобилизовался младшим лейтенантом в 1955 году. В том же году поступил в Белорусский политехнический институт (сейчас – Белорусский национальный технический университет – прим. автора) и параллельно начал работать в Белгоспроекте. После окончания института ещё много учился: окончил несколько технических учебных заведений, высшие курсы государственного строя СССР с отличием.

Всю дальнейшую жизнь посвятил хорошей профессии инженера-строителя. Начинал техником, потом стал старшим техником, старшим инженером, руководителем группы, главным конструктором бригады, главным конструктором архитектурно-строительного отдела, а потом и начальником отдела.

Объектов, в проектировании которых я участвовал, тысячи: цирк, Дворец спорта, набережная Минского моря, Дворец водного спорта, завод эндокринных препаратов… Но в основном делал проекты сложных промышленных сооружений.

– Знаем, что Вы любите творчество А. С. Пушкина. Расскажите, чем помогли стихи любимого поэта во время войны?

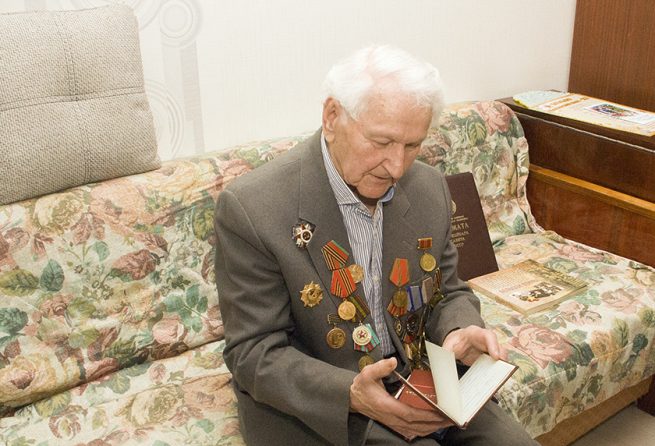

– Когда уходил в партизаны, взял с собой маленький томик А. С. Пушкина. В книге были «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о золотом петушке», поэма «Руслан и Людмила». Я выучил часть поэмы наизусть. Было время, когда ухаживал за ранеными. Тогда читал наизусть стихи Пушкина. Думаю, это помогало им поправиться.

Литературу очень люблю. Во втором классе прочёл роман «Как закалялась сталь» Н. А. Островского. Помню, он сильно меня впечатлил. Считаю, что каждый обязан знать произведения классиков: М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова, Я. Коласа, Я. Купалы, В. С. Короткевича, В. В. Быкова, И. П. Мележа. А мой любимый белорусский писатель И. П. Шамякин.

– Вы частый гость школьных мероприятий. Что рассказываете подрастающему поколению?

– Школьникам рассказываю о войне, о партизанском движении. Обязательно – о том, как возрождался наш Минск. До войны в нём жило 240 тысяч человек, после войны – около 140 тысяч. Маяками сожжённого города были четыре полуразрушенных здания, которые спроектировал архитектор Иосиф Григорьевич Лангбард: Дом правительства – самое высокое на тот момент здание в городе, Дом офицеров, Оперный театр, Академия наук. Минск возрождался на моих глазах и при моём участии. После войны срочно надо было решить вопрос с канализацией, в городе не было даже воды. Я и занялся проектированием очистных сооружений Минска – огромных инженерных конструкций под землёй. Город постепенно разрастался, увеличивалось число жителей. Думали, что к 2000 году в столице будет жить 800 тысяч человек, а сегодня, только представьте, – около двух миллионов! Площадь города к тому моменту увеличилась в десять раз.

– Леонид Александрович, что пожелаете юным белорусам?

– Желаю, чтобы молодёжь любила нашу дорогую, прекрасную, синеокую Беларусь. Нужно помнить нашу историю, уважать героев, которые освободили Родину от немецко-фашистских захватчиков. Пришла очередь молодёжи нести правду о Великой Победе, героических подвигах народа по восстановлению разрушенных городов, сожжённых сёл, рассказывать о Великой Отечественной войне, чтобы не было подобного вовек. Родина ведь единственная, как мать, её надо любить, а главное – защищать.

В этом году Леониду Александровичу исполнится 92 года. Но несмотря на столь уважаемый возраст, ветеран ведёт активный образ жизни и до сих пор может наизусть прочитать отрывки из поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила». Предлагаем посмотреть видео.

Коллектив редакции газеты «Зорька» благодарит Леонида Александровича за душевную беседу, желает крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Беседовала Ксения МАТЮШКО.

Фото Дмитрия ЕЛИСЕЕВА.

Проект реализуется при финансовой поддержке в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 131 от 31 марта 2022 года.